Один, заклинания и некромантия. Часть I

Автор: Стивен Митчелл (c)

Перевод: Анна Блейз (с)

Резюме

В 157-й строфе «Речей Высокого» Один утверждает: он может вырезать и окрасить руны таким образом, что повешенный человек оживет и будет с ним беседовать. Таково двенадцатое из заклинаний Одина, перечисленных в строфах 146—163. Я рассматриваю центральный образ этого заклинания в контексте параллелей, которые обнаруживаются среди археологических находок, относящихся к железному веку, а также в древнескандинавской литературе, в широко распространенном обычае «Харонова обола» и в христианской традиции.

Введение

Во всей скандинавской мифологии найдется не так уж много образов, способных настолько обеспокоить нашего чувствительного современника, как это зловещее заявление, которое делает Один в 157-й строфе «Речей Высокого»:

Þat kann ec iþ tólpta,

ef ec sé á tré uppi

váfa virgilná:

svá ec ríst

oc í rúnom fác,

at sá gengr gumi

oc mælir við mic.

Двенадцатым я,

увидев на дереве

в петле повисшего,

так руны вырежу,

так их окрашу,

что он оживет [букв. «будет ходить»]

и беседовать будет1Пер. А. Корсуна..

К какой системе верований относится это описание некромантического обряда2Термином «некромантия» (от др.-греч. νεκρός, «мертвый» и μαντεία, «прорицание») обозначается прорицание с помощью мертвых. В скандинавских источниках эта практика связана с Одином, а в традициях иудаизма и христианства — с такими персонажами, как Аэндорская волшебница (I Цар. 28). Однако вследствие смешения, намеренного или случайного, с понятием «нигромантия» («черная магия») этот термин приобрел и другое, более широкое значение («магия, колдовство»). Подробнее см.: Kieckhefer 1990, 151—175 и Kieckhefer 1997, 4, 19. — Здесь и далее примечания автора, если не указано иное. — и стоит ли за ним что-то, кроме чистой фантазии? Что представляет собой это «заклинание» (ljóð): художественный вымысел или отражение некой реальной практики?

Нижеследующий обзор посвящен вопросу о происхождении этой строфы и об источниках, под влиянием которых в тексте «Речей Высокого» могло появиться упоминание о том, что Один способен вернуть повешенному дар речи. В своей статье я опираюсь на разработки многих исследователей, изучавших тему смерти и умирания в скандинавской мифологии, — от ранних трудов Хельге Розена (1918), Рольфа Пиппинга (1928), Х.Р. Эллис-Дэвидсон (1943), Норы Чедвик (1946) и Фольке Стрёма (1947) до более современных работ Кирси Канервы (2011, 2013), Олофа Сундквиста (2009, 2010), Джона Маккинела (2007) и Вьестейнна Оуласона (2003)3Список использованной литературы прилагается к статье. Однако ввиду того, насколько обширна исследовательская литература, посвященная «Речам Высокого», я хотел бы особо обратить внимание читателя на несколько источников, а именно: на соответствующий раздел из книги Харриса «Эддическая поэзия» (Harris 1985), на исследования, перечисленные в библиографической работе Линдоу (Lindow 1983), и на том, посвященный «Речам Высокого», из собрания «Комментариев к песням Старшей Эдды» (von See 1997–). Обзорную статью и исчерпывающую библиографию по теме смерти и загробной жизни в древнескандинавском контексте читатель найдет в диссертации Нордберга «Воины в чертогах Одина: представления о смерти и культ войны в древнескандинавской религии» (Nordberg 2004, 313—339).. Я ставлю перед собой задачу рассмотреть похвальбу Одина в сравнительном контексте различных традиций, изучив, с одной стороны, ее вероятные связи с коренными скандинавскими практиками, а с другой — более отдаленные, но, возможно, также релевантные параллели, обнаруживающиеся, прежде всего, в античном обычае так называемой «платы перевозчику» (Thompson 1966, P613) и в ряде легенд о различных христианских святых. Если нам удастся точнее определить контекст, в котором поэма XIII века приписывает скандинавскому повелителю магии заявление такого рода (утверждение, о том, что при помощи рун он может заставить труп повешенного двигаться и говорить), то, возможно, мы сумеем понять, какие аспекты дохристианской скандинавской религии и мифологии нашли отражение в 157-й строфе «Речей Высокого», какое отношение имеет эта строфа к идеологическим системам язычества и христианства и что нового она может сообщить нам об этих религиях, а также, не в последнюю очередь, о средневековых религиозных текстах, которые мы изучаем.

157-я строфа «Речей Высокого» в скандинавском контексте

Вопрос о том, какое место занимают мертвецы в скандинавских мифологических текстах, обсуждался глубоко и основательно на протяжении многих лет4В дополнение к работам, указанным в предыдущем разделе, см. рассуждение Андреаса Нордберга о датировке понятия valhǫll и его же обзор релевантной литературы (Nordberg 2004). Также заслуживают внимания работа Арнведа Недквитне, анализирующего дохристианские скандинавские представления об умерших с точки зрения «менталитета» (Nedkvitne 2003, 19—47), и готовящаяся к изданию книга Нила Прайса «Шепот Одина: смерть и викинги» (Price 2020).. В дошедших до нас скандинавских источниках сохранилось немало упоминаний о взаимодействии Одина с мертвыми, иногда почти настолько же непосредственном, как в строфе 157 «Речей Высокого». Особенно примечательны, с одной стороны, его беседы с черепом Мимира5О Мимире см., например, комментарии и обзоры в Sigurður Nordal 1927, 91; de Vries, 1956–1957, I:245—248, II:82; Halvorsen 1982; Lindow 2001, 230—232; Simek 1993. О вероятном кельтском влиянии на образ Мимира (мотивы его головы и колодцы), а также о литературе по теме см. Simpson 1963—1964, а также более современный обзор в Egeler 2013, 85—88., а с другой — многочисленные эпизоды, в которых Один или другие персонажи эддических песней (таких, как «Прорицание вёльвы», «Сны Бальдра», «Песнь о Хюндле» и «Заклинания Гроа») пробуждают мертвых и беседуют с ними6Х.Р. Эллис-Дэвидсон, рассматривая тему некромантии, сопоставляет эти эддические песни с рассказом Саксона Грамматика о Хардгрепе. Описав некромантическую процедуру (пробуждение мертвого и передачу знания), она отмечает: «При этом передается мудрость одного из двух родов. Либо это откровение о будущем или знание о прошлом, в обычных обстоятельствах остающееся скрытым, — судьбы мира, судьба отдельно взятого индивида или рода, родословная какого-нибудь благородного мужа, — либо же магические приемы, которые даруют силу своему обладателю, защищают его от чужой вредоносной магии или помогают преодолеть те или иные опасности, подстерегающие на пути» (Davidson 1943, 156). — Примеч. автора.

Имеется в виду рассказ о великанше Хардгрепе и ее спутнике Хадинге, приведенный в «Деяниях данов» Саксона Грамматика: «Как-то раз они [Хардгрепа и Хадинг] остановились на ночлег в одном доме, где в это время совершались траурные похоронные обряды, поскольку хозяин этого дома тогда уже умер. Желая с помощью магии узнать то, что им уготовано свыше, она вырезала на дереве какие-то весьма страшные заклинания и, после того как Хадинг положил их под язык умершего, заставила его своим ужасным голосом поведать им следующие стихи:

“Да будет проклят тот, кто тянет меня из бездны обратно, и пусть постигнет кара того, кто вызывает души из Тартара. Всякий, кто меня, по воле судьбы уже мертвого и безжизненного, вызвал из подземного царства и заставил снова оказаться под чистым небом, в наказание синеющему скорбными тенями Стиксу заплатит своей собственной смертью. Однако вопреки своей воле и желанию я все же должен ответить, и я принес не самые радостные вести. Покинув этот дом, вы придёте к узкой тропинке в лесу, где и станете добычей демонов. И тогда ты, кто вызвал наш прах из преисподней и позволил нам снова увидеть солнечный свет, кто всячески склоняет призванные тени снова связать себя узами плоти, горько пожалеешь об этом. Да будет проклят тот, кто тянет меня из бездны обратно, и пусть постигнет кара того, кто вызывает души из Тартара. Ибо тогда порожденная чудовищным смерчем зловещая гибель могучим ударом будет выпускать внутренности, а ее десница, отрывая конечности и терзая схваченные тела, безжалостными когтями будет лишать жизни; ты, Хадинг, сохранишь свою жизнь: тень не отправится в царство мертвых, а твой дух, понурясь, не погрузится в воды Стикса; но та женщина, которая совершила преступление, заставив несчастные призраки вернуться сюда, должна умилостивить наш прах, сама став прахом”.

Когда же они и в самом деле достигли вышеупомянутого леса и заночевали ‘в устроенной ими хижине из веток’, Хадинг неожиданно увидел чью-то необычайно больших размеров руку, шарившую внутри их [временного] пристанища. Устрашенный этим чудищем, он со слезами обратился за помощью к своей кормилице. Хардгрепа, увеличившись в своих конечностях и выросши до огромных размеров, крепко схватила эту руку и велела своему питомцу отрубить ее. ‘То, что хлынуло из этой весьма отвратительного вида раны, более напоминало гной, чем кровь’.

Впоследствии в наказание за это своё преступление Хардгрепа была разорвана своими сородичами: ‘от чужих когтей не спасли её ни происхождение, ни огромный рост’ (I.6.5—7, пер. А. Досаева). — Примеч. перев..

Упоминания об источнике Мимира, за глоток влаги из которого Один отдает один глаз («Видение Гюльви», 17; «Прорицание вёльвы», 28), подкрепляют общепринятую ассоциацию Мимира с мудростью и пророческим даром, но в контексте нашей проблемы особого внимания заслуживает другой сюжет, изложенный полностью в «Саге об Инглингах» (IV, VII) и упомянутый в «Прорицании вёльвы» (46) и «Речах Сигрдривы» (14)7Наравне с формой «Мимир» (Mímir) употребляется вариант «Мим» (Mímr), но эти две формы встречаются в дополнительной дистрибуции: «В устойчивом выражении “голова Мимира” всегда используется форма Mímr, а в остальных случаях — Mímir» (Simek 1993, 216).. Мимира и Хёнира отправляют к ванам в порядке обмена заложниками, призванного положить конец войне между асами и ванами. Выясняется, однако, что без помощи Мимира Хёнир далеко не так мудр, как казалось. Сочтя, что их обманули, оскорбленные ваны отсекают Мимиру голову и отправляют ее обратно Одину:

Þá tóku þeir Mími ok hálshjoggu ok sendu hǫfuðit Ásum. Óðinn tók hǫfuðit ok smurði urtum þeim, er eigi mátti fúna, ok kvað þar yfir galdra ok magnaði svá, at þat mælti við hann ok sagði honum marga leynda hluti.

Они схватили Мимира и отрубили ему голову, и послали голову Асам. Один взял голову Мимира и натер ее травами, предотвращающими гниение, и произнес над ней заклинание, и придал ей такую силу, что она говорила с ним и открывала ему многие тайны («Сага об Инглингах», IV)8Пер. М. Стеблин-Каменского. — Примеч. перев.

Эта история об Одине и голове Мимира уникальна9Ближайшим аналогом головы Мимира Х.Р. Эллис-Дэвидсон считает Вёльси из «Пряди о Вёльси»: в обоих случаях определенную часть тела преднамеренно сохраняют и далее используют для обретения тайного знания (Davidson 1943, 157—158). — Примеч. автора.

«Как-то в конце осени случилось так, что ломовой конь старика околел. Он был очень жирный, и так как язычники употребляли конину в пищу, коня выпотрошили и приготовили. И вначале, когда содрали шкуру, раб отделил ему тот орган, которым природа наделила этого рода животных для зачатия, как и других зверей, когда они размножаются между собой, и который, как указывают древние скальды, у коней называется «вингуль». И когда раб отрезал его и собрался бросить на землю, сын бонда подбежал, смеясь, ухватил его и пошел в комнату. Там сидели его мать, её дочь и рабыня. Он потряс перед ними членом со многими насмешками и сказал вису:

Здесь можете видеть

бодрый весьма

член, отрезанный

у лошадиного отца.

Тебе, рабыня,

этот Вёльси

совсем не надоест

между ляжек.

Рабыня расхохоталась, а дочь бонда попросила его унести эту мерзость. Старуха встала, подошла к нему, выхватила член и сказала, что не нужно портить то, что может оказаться полезным. Затем она вышла на кухню, как можно тщательнее его вытерла, завернула в льняной платок, положила рядом лук и другие травы, чтобы он не сгнил, и спрятала в свой сундук.

Так прошла осень, каждый вечер старуха доставала его с какой-нибудь молитвой в его честь, и сталось так, что она обернула туда всю свою веру и почитала его своим богом, и в ту же ересь увлекла за собой своего мужа, детей и весь свой дом. И силою дьявола он так вырос и окреп, что он мог вставать рядом с хозяйкой дома, если она хотела. И старуха ввела такой обычай: каждый вечер она приносила его в комнату и первой говорила над ним вису, затем передавала мужу, и так далее, пока, наконец, он не приходил к рабыне, и каждый должен был сказать над ним вису. По высказываниям каждого из них было понятно, как они были к этому расположены» («Прядь о Вёльси», I, пер. Т. Ермолаева). — Примеч. перев.: в отличие от других «говорящих голов», встречающихся в древнескандинавской литературе (например, в «Саге о людях с Песчаного берега», XLIII), голова Мимира не оживает сама по себе: только Один своей магией дает ей возможность (или вынуждает ее) говорить10В «Саге о людях с Песчаного берега» (XLIII) некто Фрейстейн поднимается поздно вечером на гряду холмов под названием Гейрвёр и находит там отрубленную человеческую голову. Эта голова — по собственной воле и безо всякого на нее воздействия — произносит такое четверостишие (staka):

Roðin es Geirvǫr

gumna blóði,

hon mun hylja

hausa manna.

Кровью людскою

Окрашена Гейрвёр,

Скрыть суждено ей

Их черепа [пер. А. Циммерлинга].

Фрейстейн рассказывает об этом видении (fyrirburðr) Торбранду, а тот говорит, что это знамение предвещает важные события (þótti honum vera tíðenda-vænligt).

С этим же мифологическим комплексом, предполагающим, что «Владыка упырей» способен возвращать мертвых к жизни, связаны сцены, наподобие нижеследующего эпизода из «Снов Бальдра», в котором Один творит «трупную магию» (valgaldr, букв. «магия павших, или погибших»), чтобы пробудить вёльву от смертного сна. Вёльва, пробудившись, отвечает ему «мертвою речью» (nás orð):

Þá reið Óðinn

fyr austan dyrr

þar er hann vissi

vǫlo leiði;

nam hann vittugri

valgaldr qveða,

unz nauðig reis,

nás orð um qvað…

На восток от ворот

выехал Один,

где, как он ведал,

вёльвы могила;

заклинанье (valgaldr) он начал

и вещую поднял,

ответила вёльва

мертвою речью…11Пер. А. Корсуна.

Тот факт, что оживленные мертвецы, изрекающие пророчества, фигурируют во многих средневековых мифологических текстах (Thompson 1966, M301.14), заставляет задаться вопросом: вправе ли мы предположить, что вышеприведенные сцены отражают не только средневековые, но и более ранние представления о мертвецах? По мнению многих исследователей, не исключено, что в дохристианские времена в Северной Европе имелся обычай вешать или пригвождать к деревьям тела врагов, убитых в бою, или отдельные части тел. Самый известный тому пример — последствия битвы в Тевтобургском лесу (9 год н.э.), когда римская армия находит останки трех легионов Квинтилия Вара через несколько лет после сражения:

…medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disiecta vel aggerata. Adiacebant fragmina telorum equorumque artus, simul truncis arborum antefixa ora. Lucis propinquis barbarae arae, apud quas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactaverant.

…посреди поля белелись скелеты, где одинокие, где наваленные грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий (Тацит, «Анналы», I.61)12Пер. А. Бобовича.

Эта сцена, несмотря на весь ужас, который внушали пригвожденные к деревьям черепа, не вызывает такого сверхъестественного трепета, как мотив оживления мертвецов в 157-й строфе «Речей Высокого». Однако она свидетельствует о широком спектре манипуляций, которым могли подвергаться останки павших в бою в Северной Европе железного века13О ритуальном развешивании черепов животных, вероятно, имеющем отношение к тому же комплексу верований и обычаев, см. описание поселения эпохи викингов в Хофстадире (Исландия) (Lucas and McGovern 2007) и другие примеры, перечисленные в том же источнике. В связи с этим стоит напомнить и рассказ Адама Бременского о языческих жертвоприношениях в Упсале: «Ex omni animante, quod masculinum est, novem capita offeruntur, quorum sanguine deos placari mos est. Corpora autem suspenduntur in lucum, qui proximus est temple». — «Вот как происходит жертвоприношение. Из всей живности мужского пола приносится девять голов: считается, что их кровь умилостивит богов. Тела же этих животных развешиваются в близлежащей роще» («Деяния архиепископов Гамбурской церкви», IV.27, [пер. В. Рыбакова])..

Памятуя об этом, вернемся к 157-й строфе «Речей Высокого» и обратим внимание, что описанное в ней двенадцатое заклинание — разновидность «трупной магии» — помещено в военный контекст: и предшествующая, и последующая строфа посвящены заклинаниям, обеспечивающим защиту в сражении. В 156-й строфе речь идет о заклинании, при помощи которого вождь может защитить своих воинов и сделать так, чтобы они возвращались с поля битвы живыми и невредимыми, а в 158-й строфе — о заклинании, оберегающем в битве молодого слугу (þegn)14Др.-сканд. þegn также имеет значение «свободный человек»; в пер. А. Корсуна выражение þegn ungan интерпретировано как «младенца». — Примеч. пер.. Таким образом, местоположение 157-й строфы укладывается в модель древнегерманской обрядовости, подтверждаемую как материальными, так и текстуальными данными. Античные авторы с таким пылом описывают жестокость северных варваров к побежденным врагами и телам павших противников, что велик соблазн сбросить их свидетельства со счетов как пропагандистские клише15С эмоционально-элегическим тоном Тацита резко контрастируют интонации других авторов, например, пламенная тирада Флора, описывающего события в Тевтобургском лесу:

«Nihil illa caede per paludes perque silvas cruentius, nihil insultatione barbarorum intolerabilius, praecipue tamen in causarum patronos. Aliis oculos, aliis manus amputabant, uni os obsutum, recisa prius lingua, quam in manu tenens barbarus “tandem” ait “vipera sibilare desisti”». — «Нельзя себе представить что-либо страшнее этого побоища в болотах и лесах, что-либо невыносимее издевательств варваров, особенно по отношению к законникам [очевидно, к тем, которые были приглашены Варом для улаживания споров]. Одним они выкололи глаза, другим отрубили руки, у одного зашили рот, предварительно вырезав язык. Держа его в руках, один из варваров воскликнул: “Наконец-то ты перестала шипеть, змея!”» [Луций Анней Флор, «Эпитомы», II.30, пер. А. Немировского].

В схожем ключе Иордан в трактате VI века «О происхождении и деяниях гетов» утверждает, что готы поклонялись «Марсу», совершая в его честь ужасные обряды и, в том числе, принося в жертву пленных: «…quem Martem Gothi semper asperrima placevere cultura (nam victimae eius mortes fuere captorum), opinantes bellorum praesulem apte humani sanguinis effusione placandum». — « Этого Марса готы постоянно ублажали жесточайшим культом (жертвою ему было умерщвление пленных), полагая, что возглавителя войн пристойно умилостивлять пролитием человеческой крови» [41, пер. Е. Скржинской].. Однако в свете современных археологических исследований (например, раскопок в Алькен-Энге в Ютландии16Первые отчеты о проекте «Армия и послевоенные обряды железного века: массовые жертвоприношения в топях Алькен-Энге (Иллеруп-Одаль)» подтверждают гипотезу о том, что над телами павшими производили некие ритуальные манипуляции (см., напр., Lobell 2012). Дальнейшие исследования наверняка разрешат эту проблему окончательно (см. Holst, Heinemeier, et al., готовится к печати), но уже на момент написания этой статьи очевидно, что описаниям античных авторов находятся реальные типологические параллели, и гораздо более близкие, чем принято было считать. См. также: “Alken Enge—The mass grave at Lake Mossø” (Museum Skanderborg 2013); “An Entire Army Sacrificed in a Bog” (ScienceNordic.com); “Barbarisk fund: Vores forfædre bar ligrester på kæppe” (Persson 2014).) можно заключить, что подобные сцены, встречающиеся в сочинениях античных авторов, вовсе не лишены оснований. Итак, эти примеры помогают нам отчетливее увидеть историко-культурный контекст «двенадцатого заклинания», — но, с другой стороны, остаются всего лишь вольными (хотя и чрезвычайно красноречивыми) типологическими параллелями к образу из «Речей Высокого».

Тем не менее, следующий примечательный отрывок из исландского судебника «Серый гусь» (XII или XIII век) позволяет предположить, что в Средние века тела умерших (или, возможно, люди, лежащие при смерти) воспринимались не просто как отброшенные за ненадобностью оболочки угасшей жизни и могли служить предметом осмысленных дебатов, дифференциации и классификации

Þeir menn ero eɴ iiii. er náir ero kallaþir þott lifi. Ef maðr er hengðr eða kyrcþr eða settr i grof. eþa i scer. eða heptr afialle. eða i fløðar mále. Þar heitir gálg nár. oc graf nár. oc sker nár oc fiall nár. Þa menn alla scal iafnt aptr giallda niðgiolldom sem þeir se vegnir þott þeir lifi.

Есть и еще четыре [рода] людей, которых называют трупами, хотя они еще живы. Если человек повесили, удавили, бросили в яму, посадили на скале посреди моря, привязали где-нибудь на горе или ниже уровня прилива, то его называют «виселичным трупом», «ямным трупом», «скальным трупом» или «горным трупом». За всех таких людей надлежит платить выкуп, как за убитых, хотя они еще живы.

Некоторые комментаторы (например, Йоунас Ахола) интерпретируют этот отрывок в практическом ключе17«За поступки, которые не считались убийством и, следовательно, не давали права на преследование виновного, — например, если кто-то бросил человека беспомощным на островке посреди моря, на горе, в пещере или в петле (“Серый гусь”, 265), — точно так же полагалось платить компенсацию (виру), и ответственность за выплату возлагалась на того, кто совершил подобный поступок» (Ahola 2014, 82)., но Виктор Рюдберг в свое время толковал его иначе, подчеркивая, что термином nár в этом разделе судебника означает не просто «труп» и т.д., но человека, который еще остается в сознании и может, например, испытывать страдания (Rydberg 1886:I, 324). Между этим фрагментом и цитатами, приведенными выше, определенно чувствуется тематическое сродство, хотя в 157-й строфе «Речей Высокого» употреблено слово virgilnár («труп в петле»), а в «Сером гусе» речь идет о «трупе на виселице» (galgnár)18Эти термины, по всей вероятности, синонимичны. Стоит также отметить, что орудия повешения в том и в другом случае, скорее всего, воспринимались как эквивалентные: относительно распространенное выражение galgtré («висельное дерево») и собственно galg («виселица») использовались как взаимозаменяемые понятия (см., например, «Сагу о Магнусе Голоногом», главу VI). Хотя слово tré относилось, в первую очередь, к живым, растущим деревьям, иногда оно обозначало и деревянные изделия, в частности брусья и балки, — а именно поперечная балка и нужна, чтобы соорудить H-образное «висельное дерево». С другой стороны, в древнешведских и древнедатских источниках орудием казни вора может выступать любой из членов аллитерирующей пары galgha æller gren («виселица или ветка»), — что, возможно, говорит о признании ситуаций, когда требуется немедленное возмездие, т.е. не позволяющих ждать, пока будет построена виселица. Ср. термин vargtré, «древо волка (т.е. изгоя)», в 17-й строфе «Речей Хамдира»..

Вне мифологического контекста виселица в средневековой Скандинавии служила орудием казни — например, в «Саге о Магнусе Голоногом» Эгиля и Торира вешают как преступников, поднявших оружие против конунга (глава VI). Но по завершении самого процесса казни тела повешенных превращались в публичное зрелище — высокоэффективное и наглядное предостережение для живых. Поэтому их нередко оставляли на виселице — и на всеобщем обозрении — до тех пор, пока не сгниет веревка и тело не упадет под собственной тяжестью. Труп повешенного становился зримым и видимым издалека подтверждением власти правителя, чем и объясняется то, что виселицы зачастую сооружали на возвышенностях (ср. Гальгбергет, «Висельный холм», на острове Сёдермальм, высившийся над средневековым Стокгольмом) и в людных местах (например, на перекрестках дорог).

Итак, в повседневной жизни виселица служила выражением высшей меры наказания и красноречивой демонстрацией централизованной власти. Однако в мифологических и полумифологических контекстах виселица часто упоминается и в иных функциях: как орудие пытки, инструмент причинения страданий и, опять-таки, средство для организации публичного зрелища. Все эти цели могут быть самодостаточными, но могут и составлять элемент одинических обрядов, предназначение которых исследователи интерпретируют по-разному (в частности, некоторые полагают, что эти ритуалы носили инициатический характер)19Например, Йенс, Петер Скьёдт поддерживает гипотезу о социальной реальности обрядов перехода в контексте дохристианских религиозных практик (Schjødt 2008, 173—206; см. также Sundqvist 2009, 2010). Однако, как отмечает Сундквист со ссылкой на Бугге (Bugge 1881—1889, 291—293), картина остается во многом неясной, поскольку средневековое латинское выражение pendente in patibulo, «висящий на виселице», служило общеупотребительным синонимом распятия Христа.. Пример повешения первого типа встречается в «Саге о Хальве и воинах Хальва»: конунга Хьёрлейва подвешивают между двух костров на его собственных шнурках от обуви; затем Хьёрлейву удается спастись, и он вешает своего врага на той же виселице (gálg), которая предназначалась ему20«Hjörleifr konúngr var uppfestr í konúngs höll með skóþvengjum sínum sjálfs, millum elda tveggja» и «en Reiðar konúngr lèt hann hengja dauðan á gálga þann, er hann hafði honum ætlat» («Сага о Хальве и воинах Хальва», глава VIII). [В пер. Т. Ермолаева: «Конунга Хьёрлейва <…> связали его собственными шнурками для обуви в палате конунга между двух костров» и «конунга Хрейдара приказал повесить мёртвого на виселицу, что предназначалась ему»]. С моей точки зрения, речь идет об одном и том же месте повешения, хотя абсолютной уверенности в этом текст не дает..

деталь изображения

Однако в других случаях, как, например, в сцене из «Саги о Гаутреке» (глава VII), где притворное повешение конунга Викара оборачивается настоящим, большинство осведомленных читателей отмечают разительное сходство со многими известными нарративами, герои которых «висят» на грани жизни и смерти, — такими, как самопожертвование Одина на Мировом древе; сообщение Саксона Грамматика о жертвоприношениях в Упсале; танатологический ритуал в «Речах Гримнира», где Один, привязанный (хотя и не подвешенный) между двух костров изрекает священные знания, и т.д.21Как предполагает Ганс-Иоахим Кларе, мертвый может ведать такие тайны, которые желанны даже самому владыке знаний, в остальном всеведущему: «Мертвые знают всё, что происходит в мире, и могут видеть будущее; это-то и побуждает бога, жадного до знаний, оживлять и вопрошать их» (Klare 1933—1934, 16). Литература по этому вопросу весьма обширна; полезными отправными точками остаются работы Стрёма, Крагеруда и Эллис-Дэвидсон (Ström 1947; Kragerud 1981; Davidson 1988), а в числе важных исследований стоит упомянуть труды Скьёдта (2008, 173—224), Паттон (Patton 2009, 213—236) и Сундквиста (Sundqvist 2009 и 2010). Многие полагают, что именно к этому типу относится сцена на камне I из Стура-Хаммарс прихода Лербро (Готланд)22См., напр., McKinnell 2007.. Какую бы задачу ни ставил перед собой резчик, он со всей определенностью изобразил висящего на дереве воина в ритуальном контексте.

Интерес представляет и сам «труп в петле» (virgilnár), на власть над которым притязает Один в 157-й строфе «Речей Высокого»: это может быть и преступник, и ритуальная жертва (а возможно, и то, и другое одновременно). Вообще говоря, в древнескандинавской литературе «не вполне мертвые» трупы разного рода встречаются часто23В ходе истории лет эта тема привлекала к себе внимание многих исследователей; см. Klare 1933—1934; Ohlmarks 1936; Davidson 1943; Chadwick 1946.. Одна из разновидностей скандинавских живых мертвецов — хаугбуи (haugbúi), т.е. «могильный житель», курганник. Практически всегда он мужского пола; он обитает в могильном кургане (иногда — в компании себе подобных) и ведет образ жизни, во многом схожий с человеческим. Курганники бывают разного рода: на одном конце спектра — чудовищные, зловещие могильные жители, наподобие Кара Старого из «Саги о Греттире» (XVIII), который наводит ужас на всех обитателей острова, пока Греттиру не удается с ним покончить (Вьестейнн Оуласон называет курганников такого типа «неблагодарными мертвецами»). На другом конце — доброжелательные живые мертвецы, примером которых служит Бриньярр из «Пряди о Торстейне Бычья Нога», оказывающий Торстейну неоценимую помощь. Промежуточное положение занимают этически нейтральные типы, такие как персонаж «Пряди о могильном жителе»24Подробнее об этих разновидностях см. Mitchell 2009. В своем превосходном и всестороннем обзоре вопроса о смерти и мертвых в исландской литературе Вьестейнн Оуласон отмечает, что «неблагодарные мертвецы», наподобие Кара, «ненавидят всех живых или, по крайней мере, некоторых. Страстное желание разрушать и причинять вред привязывает их к земной жизни» (Vésteinn Ólason 2003, 169). О схожих персонажах древнеисландской литературы, таких как драуг (draugr), см. Ármann Jakobsson 2011..

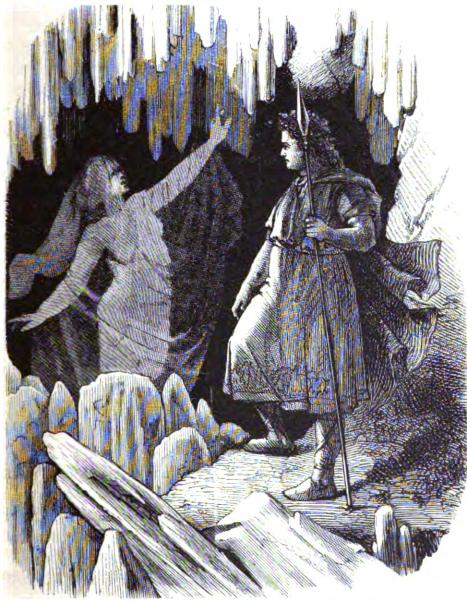

Совершенно иную — и, пожалуй, наиболее известную современной публике — категорию составляют оживленные женщины-провидицы, или вёльвы (см., например, «Заклинания Гроа», «Сны Бальдра», «Прорицание вёльвы»). Различия между могильным жителем-мужчиной и вещей женщиной-вёльвой достаточно устойчивы, хотя встречаются и некоторые примечательные исключения, как в «Песни о Хюндле», где пробужденная от смертного сна великанша не изрекает священное знание по примеру вёльв, а состязается в мудрости с Фрейей по дороге в Вальгаллу (см. строфу 8 и далее). Еще одно исключение, разительно контрастирующее с традиционным гендерным распределением, обнаруживается в «Деяниях данов» Саксона Грамматика (книга I). Здесь женщина, владеющая магией, — великанша Хардгрепа (носящая, что примечательно, мужское платье) — останавливается со своим спутником Хадингом в доме, где хоронят недавно умершего хозяина, и возвращает умершего к жизни25Я усматриваю в этой сцене сходство с эпизодом из «Саги о Хервёр и Хейдреке» (глава III), где дочь Ангантюра, взявшая на себя роль мужчины-воина, приходит к кургану отца и пробуждает его от смертного сна., призывая его «душу» (spiritus):

Ubi magicę speculationis officio superum mentem rimari cupiens, diris admodum carminibus ligno insculptis iisdemque linguę defuncti per Hadingum suppositis hac uoce eum horrendum auribus carmen edere coegit: Inferis me qui retraxit, execrandus oppetat Tartaroque deuocati spiritus poenas luat! etc.

Желая с помощью магии узнать то, что им уготовано свыше, она вырезала на дереве какие-то весьма страшные заклинания и, после того как Хадинг положил их под язык умершего, заставила его своим ужасным голосом поведать им следующие стихи: «Да будет проклят тот, кто тянет меня из бездны обратно, и пусть постигнет кара того, кто вызывает души из Тартара…» и т.д. [I.6.5, пер. А. Досаева]

В конце концов эта «душа» предсказывает им судьбу, но большую часть ее речи составляет проклятие в адрес той, «кто тянет меня из бездны обратно»26Подробнее об этом эпизоде см.: Davidson and Fisher 1980, 30; Mitchell 2008b..

Пожалуй, из всех литературных описаний эта сцена стоит ближе всего к тому, что подразумевает Один в 157-й строфе «Речей Высокого», заявляя по поводу «трупа в петле» (virgilnár): «..так руны вырежу, / так их окрашу, / что он оживет / и беседовать будет». У Саксона Грамматика руническая магия заставляет умершего не только беседовать с великаншей-колдуньей, но и вернуться «из бездны» в мир живых. Разумеется, в древнескандинавской литературе встречаются и другие говорящие мертвецы — например, покойный муж Гудрид — Торстейн, сын Эйрика, фигурирующий в «Саге об Эйрике Рыжем» (глава VI) и в «Саге о гренландцах» (глава VI). Он тоже предрекает будущее, но, в отличие от оживленного мертвеца из «Деяний данов», держится в русле христианского мировоззрения, с позиций которого написаны эти саги, и проявляет себя вне всякой связи с магическими манипуляциями27Пожалуй, более близкий к «Речам Высокого» пример находится в «Саге о фарерцах», где Транд проводит магический обряд, чтобы трое покойных (или их призраки) явились к нему и показали, какой смертью они умерли. Готовясь к обряду, Транд велит развести большой костер и поставить по углам четыре решетки, вырезает по девять клеток вокруг каждой решетки и требует, чтобы во время ритуала никто с ним не заговаривал: «Þrandr hafde þa latit gera ellda mykla j ellda skala ok grindanna fiorar lætr hann gera med fiorum hornum ok ix ræita ristr Þrandr alla uega vt fra grindunum en hann setzst astol mille eldz ok grindanna hann bidr þa nu ekki vid sig tala ok þeir gera suo». — «Затем Транд велит развести в горнице жаркий огонь: четыре решетки велит он поставить в каждом из четырех углов. Девять клеток вырезает Транд повсюду вокруг решеток, а сам садится на стол между решетками и огнем и велит не беспокоить его разговором. Его люди так и поступают» [глава XL, пер. А. Циммерлинга, С. Агишева].. Пробужденный рунами покойник у Саксона не «ходит» в буквальном смысле слова, как, по идее, полагается мертвецу, оживленному «двенадцатым заклинанием», но все же перемещается из загробного мира в мир живых. Дар речи же он обретает сразу — хотя и против воли, — как только под язык ему кладут деревяшку с вырезанными рунами. Таким образом, сцена из «Деяний данов» действительно близка заклинанию из 157-й строфы «Речей Высокого».

То, что магия такого рода направлена в первую очередь на язык умершего, вполне естественно: древнескандинавское слово tunga обозначает и язык в конкретном, физическом смысле, и язык как общее понятие, синоним «наречия» (например, в выражении á danska tungu — «на скандинавском языке»), то есть и один из самых подвижных органов человеческого тела, необходимый для речевой коммуникации, и результат деятельности этого органа. Высказывалось предположение, что прозвище Одина «бог повешенных», дошедшее до нас в разных формах (например, hangatýr, hangaguð, hangadróttinn, heimþinguðr hanga)28«Сага о Глуме Убийце», глава XXVII; «Сага о Хаварде из Ледового фьорда», глава XIV; «Сага об Инглингах», глава VII; «Сага о битве на Пустоши», глава XXVI. Ср. дополнительные хейти, перечисленные у Фалька (Falk 1924, 59—61) и его же анализ гипотезы о значении прозвища haptaguð («бог оков»?) (62)., следует понимать в связи с ритуальным повешением жертвы, наподобие того, что изображено на камне I из Стура-Хаммарс прихода Лербро, — особенно при условии, что причиной смерти становится асфиксия (а не перелом шейного позвонка). Отличительная черта покойника, умершего такой смертью, — вывалившийся и посиневший язык; и этот образ весьма уместен или даже необходим в контексте вырванного силой откровения великих тайн, известных, по выражению Йенса Петера Скьёдта, тем, кто пребывает «между двумя мирами» (Schjødt 2008). И это же — одна из причин, по которым исследователи склонны интерпретировать одноглазую фигуру из деревянной церкви в Хегге (Норвегия) в связи с культом Одина.

Стоит, однако, отметить, что прорицающий против собственной воли труп из рассказа Саксона Грамматика — не единственный пример, в котором язык как физический орган играет важную роль в коммуникации между живыми и мертвыми. Своеобразная инверсия эпизода с Хардгрепой обнаруживается в «Пряди о Торлейве Ярловом Скальде»: поэт Торлейв умирает и становится могильным жителем; на его курган регулярно приходит ночевать некто Халльбьёрн, мечтающий стать скальдом, но не слишком одаренный. Халльбьёрн пытается сочинить хвалебную песнь о Торлейве, но не может продвинуться дальше первой строчки: «Здесь лежит скальд» (Hér liggr skáld). Однажды ночью Торлейв выходит из кургана к спящему Халльбьёрну и, потянув его за язык (togar hann á honum tunguna), произносит вису, наказывая запомнить и повторить ее по пробуждении. По словам Торлейва, после этого он сможет сочинить хвалебную песнь, над которой так долго бился. В заключение Торлейв призывает Халльбьёрна быть красноречивым, соблюдать размер и заботиться о кеннингах (метафорах). Халльбьёрн исполняет все его наставления и становится великим скальдом («Прядь о Торлейве Ярловом Скальде», V—VIII). Здесь Торлейв, мертвый поэт, совершает магическое действие над языком живого человека (органом, отвечающим за речь и, следовательно, за стихосложение), и в результате Халльбьёрн обретает поэтический дар29Чтобы не отклоняться от темы слишком далеко, добавлю в примечании, что Халльбьёрн в своей песни особо превозносит хулительную вису, которую Торлейв сказал против ярла Хакона, а в самой пряди (посвященной все же не Халльбьёрну, а Торлейву) далее сообщается, что на следующее лето после смерти Торлейва его братья приехали в Норвегию, чтобы отомстить за него. Но, добавляет сказитель, не суждено им было убить Хакона — «бросить его голову [букв. “скальп; кожу с голову”] к своим ногам» (En þeim varð eigi lagið þá enn at standa yfir hǫfuðsvǫrðum Hákonar jarls) (глава VIII). По чистому совпадению в «Саге об Олаве сыне Трюггви» за рассказом об убийстве Хакона следует сцена, в которой фигурируют и отрубленная голова, и виселица:

«Sá hólmr var þá hafðr til þess at drepa þar þjófa ok illmenni, ok stóð þar gálgi, ok lét hann þar til bera hǫfuð Hákonar jarls ok Karks. Gekk þá til allr herrinn ok œpði upp ok grýtti þar at ok mæltu, at þar skyldi níðingr fara með ǫðrum níðingum. Síðan láta þeir fara upp í Gaulardal ok taka þar búkinn ok drógu í brott ok brenndu». — «На этом острове было в то время принято убивать воров и злодеев, и на нем стояла виселица. Конунг велел поставить туда головы Хакона ярла и Карка. Вся рать собралась там, и они вопили и бросали камни в головы, крича, что обоим злодеям туда и дорога. Затем послали в Гаулардаль за туловищем ярла, и его притащили и сожгли» (курсив мой) [«Сага об Олаве сыне Трюггви», пер. М. Стеблин-Каменского, глава L]..

Язык и его речевая функция играют ключевую роль и в «Пряди о Торстейне Бычья Нога». Герой этой пряди входит в могильный курган и встречает там двух братьев-хаугбуи со свитой — злого и доброго. Добрый брат, Бриньярр, говорит Торстейну, что у злого брата, Одда, есть особый слиток золота: если положить его под язык немому, тот обретет дар речи30«Oddr hefir at varðveita gull þat, er sú náttúra fylgir, at hverr maðr, sem mállaus er ok leggr þat undir tungurætr sér, þá tekr þegar mál sitt, ok af því gulli má móðir þín mál fá». — «У Одда хранится слиток золота, и природа его такова, что немой человек обретет дар речи, если положит то золото себе под корень языка. Матушка твоя заговорит, если принесешь ей это золото» («Пряди о Торстейне Бычья Нога», глава VI).. Мать Торстейнна, Оддню, от рождения нема и общается с людьми при помощи рун, которые пишет на дощечке (kefli) (Oddný reist rúnar á kefli, því at hon mátti eigi mæla). Торстейн отбирает золотой слиток у Одда и приносит его матери; Оддню кладет золото «под корень языка» (undir tungurætr henni) и действительно избавляется от немоты, причем и в дальнейшем дар речи ее не покидает31В сюжете этой пряди обращают на себя внимание мотивы, сближающие ее с греческим мифом о Филомеле: немота, беременность и так далее..

Все эти эпизоды, вращающиеся вокруг «силы языка», — золотой слиток, исцеляющий Оддню, следует поместить undir tungurætr henni; в «Деяниях данов» мертвец обретает дар пророческой речи, когда под язык ему кладут руническое заклинание, и так далее, — позволяют предположить, что авторы их были в той или иной мере знакомы с той же самой традицией, к которой восходит 157-я строфа «Речей Высокого». В связи с этими сравнительно поздними литературными источниками особый интерес представляют «Хароновы оболы», как нередко называют их археологи, то есть вещицы, которые клали под язык умершим при погребении (подробнее об этом речь пойдет в следующем разделе).

Подобные погребальные обычаи не были общепринятыми, но все же практиковались в некоторых местах, о чем свидетельствуют древнескандинавские захоронения, в частности, на островах Готланд и Зеландия. Древнейшие «Хароновы оболы», обнаруженные на территории Скандинавии, относятся по меньшей мере к позднеримскому железному веку (см., напр., Almgren 1903; Shetelig 1908; Stjerna 1912, 101—102; Davidson 1943, 37; Gräslund 1965–1966). Подводя итоги многочисленных исследований на эту тему, Сигне Хорн Фуглесанг пишет: «…лучшее подтверждение тому, что этот обычай практиковался в эпоху викингов, обнаруживается в Восточной Швеции; в Дании, судя по всему, он применялся редко, а свидетельства из Норвегии и Финляндии не вполне однозначны» (Fuglesang 1989, 21—22). Далее она отмечает, что «судя по данным захоронений, в XIII—XIV веках этот обычай бытовал в Швеции, Скании и Норвегии» (Fuglesang 1989, 22). Традиция «Хароновых оболов» сохранялась вплоть до Нового времени, как свидетельствуют захоронения, относящиеся к началу XVIII века.32См. в особенности Gräslund 1965—1966. Четырнадцать мелких серебряных монет, недавно обнаруженных в тринадцати захоронениях начала XVIII века, говорят в пользу того, что этот обычай сохранялся по меньшей мере до Нового времени: «Эти монеты из захоронений наводят на мысли о греческой мифологии, о перевозчике Хароне <…> То, что свидетельства этой языческой практики обнаружились в могилах начала XVIII века, само по себе необычно и может быть связано с тем фактом, что все тринадцать захоронений расположены вне обычного кладбища и содержат останки людей, скончавшихся от заразной болезни, которая внушала особый страх. Таким образом, монеты могли помещать в могилы для дополнительной гарантии того, что умершие, несмотря на все перечисленное, попадут на небеса» (Jacobsson 2002, 17)..

Stephen A. Mitchell (c)

Перевод: Анна Блейз (с)

Настоящий перевод доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.

- 1Пер. А. Корсуна.

- 2Термином «некромантия» (от др.-греч. νεκρός, «мертвый» и μαντεία, «прорицание») обозначается прорицание с помощью мертвых. В скандинавских источниках эта практика связана с Одином, а в традициях иудаизма и христианства — с такими персонажами, как Аэндорская волшебница (I Цар. 28). Однако вследствие смешения, намеренного или случайного, с понятием «нигромантия» («черная магия») этот термин приобрел и другое, более широкое значение («магия, колдовство»). Подробнее см.: Kieckhefer 1990, 151—175 и Kieckhefer 1997, 4, 19. — Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.

- 3Список использованной литературы прилагается к статье. Однако ввиду того, насколько обширна исследовательская литература, посвященная «Речам Высокого», я хотел бы особо обратить внимание читателя на несколько источников, а именно: на соответствующий раздел из книги Харриса «Эддическая поэзия» (Harris 1985), на исследования, перечисленные в библиографической работе Линдоу (Lindow 1983), и на том, посвященный «Речам Высокого», из собрания «Комментариев к песням Старшей Эдды» (von See 1997–). Обзорную статью и исчерпывающую библиографию по теме смерти и загробной жизни в древнескандинавском контексте читатель найдет в диссертации Нордберга «Воины в чертогах Одина: представления о смерти и культ войны в древнескандинавской религии» (Nordberg 2004, 313—339).

- 4В дополнение к работам, указанным в предыдущем разделе, см. рассуждение Андреаса Нордберга о датировке понятия valhǫll и его же обзор релевантной литературы (Nordberg 2004). Также заслуживают внимания работа Арнведа Недквитне, анализирующего дохристианские скандинавские представления об умерших с точки зрения «менталитета» (Nedkvitne 2003, 19—47), и готовящаяся к изданию книга Нила Прайса «Шепот Одина: смерть и викинги» (Price 2020).

- 5О Мимире см., например, комментарии и обзоры в Sigurður Nordal 1927, 91; de Vries, 1956–1957, I:245—248, II:82; Halvorsen 1982; Lindow 2001, 230—232; Simek 1993. О вероятном кельтском влиянии на образ Мимира (мотивы его головы и колодцы), а также о литературе по теме см. Simpson 1963—1964, а также более современный обзор в Egeler 2013, 85—88.

- 6Х.Р. Эллис-Дэвидсон, рассматривая тему некромантии, сопоставляет эти эддические песни с рассказом Саксона Грамматика о Хардгрепе. Описав некромантическую процедуру (пробуждение мертвого и передачу знания), она отмечает: «При этом передается мудрость одного из двух родов. Либо это откровение о будущем или знание о прошлом, в обычных обстоятельствах остающееся скрытым, — судьбы мира, судьба отдельно взятого индивида или рода, родословная какого-нибудь благородного мужа, — либо же магические приемы, которые даруют силу своему обладателю, защищают его от чужой вредоносной магии или помогают преодолеть те или иные опасности, подстерегающие на пути» (Davidson 1943, 156). — Примеч. автора.

Имеется в виду рассказ о великанше Хардгрепе и ее спутнике Хадинге, приведенный в «Деяниях данов» Саксона Грамматика: «Как-то раз они [Хардгрепа и Хадинг] остановились на ночлег в одном доме, где в это время совершались траурные похоронные обряды, поскольку хозяин этого дома тогда уже умер. Желая с помощью магии узнать то, что им уготовано свыше, она вырезала на дереве какие-то весьма страшные заклинания и, после того как Хадинг положил их под язык умершего, заставила его своим ужасным голосом поведать им следующие стихи:

“Да будет проклят тот, кто тянет меня из бездны обратно, и пусть постигнет кара того, кто вызывает души из Тартара. Всякий, кто меня, по воле судьбы уже мертвого и безжизненного, вызвал из подземного царства и заставил снова оказаться под чистым небом, в наказание синеющему скорбными тенями Стиксу заплатит своей собственной смертью. Однако вопреки своей воле и желанию я все же должен ответить, и я принес не самые радостные вести. Покинув этот дом, вы придёте к узкой тропинке в лесу, где и станете добычей демонов. И тогда ты, кто вызвал наш прах из преисподней и позволил нам снова увидеть солнечный свет, кто всячески склоняет призванные тени снова связать себя узами плоти, горько пожалеешь об этом. Да будет проклят тот, кто тянет меня из бездны обратно, и пусть постигнет кара того, кто вызывает души из Тартара. Ибо тогда порожденная чудовищным смерчем зловещая гибель могучим ударом будет выпускать внутренности, а ее десница, отрывая конечности и терзая схваченные тела, безжалостными когтями будет лишать жизни; ты, Хадинг, сохранишь свою жизнь: тень не отправится в царство мертвых, а твой дух, понурясь, не погрузится в воды Стикса; но та женщина, которая совершила преступление, заставив несчастные призраки вернуться сюда, должна умилостивить наш прах, сама став прахом”.

Когда же они и в самом деле достигли вышеупомянутого леса и заночевали ‘в устроенной ими хижине из веток’, Хадинг неожиданно увидел чью-то необычайно больших размеров руку, шарившую внутри их [временного] пристанища. Устрашенный этим чудищем, он со слезами обратился за помощью к своей кормилице. Хардгрепа, увеличившись в своих конечностях и выросши до огромных размеров, крепко схватила эту руку и велела своему питомцу отрубить ее. ‘То, что хлынуло из этой весьма отвратительного вида раны, более напоминало гной, чем кровь’.

Впоследствии в наказание за это своё преступление Хардгрепа была разорвана своими сородичами: ‘от чужих когтей не спасли её ни происхождение, ни огромный рост’ (I.6.5—7, пер. А. Досаева). — Примеч. перев. - 7Наравне с формой «Мимир» (Mímir) употребляется вариант «Мим» (Mímr), но эти две формы встречаются в дополнительной дистрибуции: «В устойчивом выражении “голова Мимира” всегда используется форма Mímr, а в остальных случаях — Mímir» (Simek 1993, 216).

- 8Пер. М. Стеблин-Каменского. — Примеч. перев.

- 9Ближайшим аналогом головы Мимира Х.Р. Эллис-Дэвидсон считает Вёльси из «Пряди о Вёльси»: в обоих случаях определенную часть тела преднамеренно сохраняют и далее используют для обретения тайного знания (Davidson 1943, 157—158). — Примеч. автора.

«Как-то в конце осени случилось так, что ломовой конь старика околел. Он был очень жирный, и так как язычники употребляли конину в пищу, коня выпотрошили и приготовили. И вначале, когда содрали шкуру, раб отделил ему тот орган, которым природа наделила этого рода животных для зачатия, как и других зверей, когда они размножаются между собой, и который, как указывают древние скальды, у коней называется «вингуль». И когда раб отрезал его и собрался бросить на землю, сын бонда подбежал, смеясь, ухватил его и пошел в комнату. Там сидели его мать, её дочь и рабыня. Он потряс перед ними членом со многими насмешками и сказал вису:

Здесь можете видеть

бодрый весьма

член, отрезанный

у лошадиного отца.

Тебе, рабыня,

этот Вёльси

совсем не надоест

между ляжек.

Рабыня расхохоталась, а дочь бонда попросила его унести эту мерзость. Старуха встала, подошла к нему, выхватила член и сказала, что не нужно портить то, что может оказаться полезным. Затем она вышла на кухню, как можно тщательнее его вытерла, завернула в льняной платок, положила рядом лук и другие травы, чтобы он не сгнил, и спрятала в свой сундук.

Так прошла осень, каждый вечер старуха доставала его с какой-нибудь молитвой в его честь, и сталось так, что она обернула туда всю свою веру и почитала его своим богом, и в ту же ересь увлекла за собой своего мужа, детей и весь свой дом. И силою дьявола он так вырос и окреп, что он мог вставать рядом с хозяйкой дома, если она хотела. И старуха ввела такой обычай: каждый вечер она приносила его в комнату и первой говорила над ним вису, затем передавала мужу, и так далее, пока, наконец, он не приходил к рабыне, и каждый должен был сказать над ним вису. По высказываниям каждого из них было понятно, как они были к этому расположены» («Прядь о Вёльси», I, пер. Т. Ермолаева). — Примеч. перев. - 10В «Саге о людях с Песчаного берега» (XLIII) некто Фрейстейн поднимается поздно вечером на гряду холмов под названием Гейрвёр и находит там отрубленную человеческую голову. Эта голова — по собственной воле и безо всякого на нее воздействия — произносит такое четверостишие (staka):

Roðin es Geirvǫr

gumna blóði,

hon mun hylja

hausa manna.

Кровью людскою

Окрашена Гейрвёр,

Скрыть суждено ей

Их черепа [пер. А. Циммерлинга].

Фрейстейн рассказывает об этом видении (fyrirburðr) Торбранду, а тот говорит, что это знамение предвещает важные события (þótti honum vera tíðenda-vænligt) - 11Пер. А. Корсуна.

- 12Пер. А. Бобовича

- 13О ритуальном развешивании черепов животных, вероятно, имеющем отношение к тому же комплексу верований и обычаев, см. описание поселения эпохи викингов в Хофстадире (Исландия) (Lucas and McGovern 2007) и другие примеры, перечисленные в том же источнике. В связи с этим стоит напомнить и рассказ Адама Бременского о языческих жертвоприношениях в Упсале: «Ex omni animante, quod masculinum est, novem capita offeruntur, quorum sanguine deos placari mos est. Corpora autem suspenduntur in lucum, qui proximus est temple». — «Вот как происходит жертвоприношение. Из всей живности мужского пола приносится девять голов: считается, что их кровь умилостивит богов. Тела же этих животных развешиваются в близлежащей роще» («Деяния архиепископов Гамбурской церкви», IV.27, [пер. В. Рыбакова]).

- 14Др.-сканд. þegn также имеет значение «свободный человек»; в пер. А. Корсуна выражение þegn ungan интерпретировано как «младенца». — Примеч. пер.

- 15С эмоционально-элегическим тоном Тацита резко контрастируют интонации других авторов, например, пламенная тирада Флора, описывающего события в Тевтобургском лесу:

«Nihil illa caede per paludes perque silvas cruentius, nihil insultatione barbarorum intolerabilius, praecipue tamen in causarum patronos. Aliis oculos, aliis manus amputabant, uni os obsutum, recisa prius lingua, quam in manu tenens barbarus “tandem” ait “vipera sibilare desisti”». — «Нельзя себе представить что-либо страшнее этого побоища в болотах и лесах, что-либо невыносимее издевательств варваров, особенно по отношению к законникам [очевидно, к тем, которые были приглашены Варом для улаживания споров]. Одним они выкололи глаза, другим отрубили руки, у одного зашили рот, предварительно вырезав язык. Держа его в руках, один из варваров воскликнул: “Наконец-то ты перестала шипеть, змея!”» [Луций Анней Флор, «Эпитомы», II.30, пер. А. Немировского].

В схожем ключе Иордан в трактате VI века «О происхождении и деяниях гетов» утверждает, что готы поклонялись «Марсу», совершая в его честь ужасные обряды и, в том числе, принося в жертву пленных: «…quem Martem Gothi semper asperrima placevere cultura (nam victimae eius mortes fuere captorum), opinantes bellorum praesulem apte humani sanguinis effusione placandum». — « Этого Марса готы постоянно ублажали жесточайшим культом (жертвою ему было умерщвление пленных), полагая, что возглавителя войн пристойно умилостивлять пролитием человеческой крови» [41, пер. Е. Скржинской]. - 16Первые отчеты о проекте «Армия и послевоенные обряды железного века: массовые жертвоприношения в топях Алькен-Энге (Иллеруп-Одаль)» подтверждают гипотезу о том, что над телами павшими производили некие ритуальные манипуляции (см., напр., Lobell 2012). Дальнейшие исследования наверняка разрешат эту проблему окончательно (см. Holst, Heinemeier, et al., готовится к печати), но уже на момент написания этой статьи очевидно, что описаниям античных авторов находятся реальные типологические параллели, и гораздо более близкие, чем принято было считать. См. также: “Alken Enge—The mass grave at Lake Mossø” (Museum Skanderborg 2013); “An Entire Army Sacrificed in a Bog” (ScienceNordic.com); “Barbarisk fund: Vores forfædre bar ligrester på kæppe” (Persson 2014).

- 17«За поступки, которые не считались убийством и, следовательно, не давали права на преследование виновного, — например, если кто-то бросил человека беспомощным на островке посреди моря, на горе, в пещере или в петле (“Серый гусь”, 265), — точно так же полагалось платить компенсацию (виру), и ответственность за выплату возлагалась на того, кто совершил подобный поступок» (Ahola 2014, 82).

- 18Эти термины, по всей вероятности, синонимичны. Стоит также отметить, что орудия повешения в том и в другом случае, скорее всего, воспринимались как эквивалентные: относительно распространенное выражение galgtré («висельное дерево») и собственно galg («виселица») использовались как взаимозаменяемые понятия (см., например, «Сагу о Магнусе Голоногом», главу VI). Хотя слово tré относилось, в первую очередь, к живым, растущим деревьям, иногда оно обозначало и деревянные изделия, в частности брусья и балки, — а именно поперечная балка и нужна, чтобы соорудить H-образное «висельное дерево». С другой стороны, в древнешведских и древнедатских источниках орудием казни вора может выступать любой из членов аллитерирующей пары galgha æller gren («виселица или ветка»), — что, возможно, говорит о признании ситуаций, когда требуется немедленное возмездие, т.е. не позволяющих ждать, пока будет построена виселица. Ср. термин vargtré, «древо волка (т.е. изгоя)», в 17-й строфе «Речей Хамдира».

- 19Например, Йенс, Петер Скьёдт поддерживает гипотезу о социальной реальности обрядов перехода в контексте дохристианских религиозных практик (Schjødt 2008, 173—206; см. также Sundqvist 2009, 2010). Однако, как отмечает Сундквист со ссылкой на Бугге (Bugge 1881—1889, 291—293), картина остается во многом неясной, поскольку средневековое латинское выражение pendente in patibulo, «висящий на виселице», служило общеупотребительным синонимом распятия Христа.

- 20«Hjörleifr konúngr var uppfestr í konúngs höll með skóþvengjum sínum sjálfs, millum elda tveggja» и «en Reiðar konúngr lèt hann hengja dauðan á gálga þann, er hann hafði honum ætlat» («Сага о Хальве и воинах Хальва», глава VIII). [В пер. Т. Ермолаева: «Конунга Хьёрлейва <…> связали его собственными шнурками для обуви в палате конунга между двух костров» и «конунга Хрейдара приказал повесить мёртвого на виселицу, что предназначалась ему»]. С моей точки зрения, речь идет об одном и том же месте повешения, хотя абсолютной уверенности в этом текст не дает.

- 21Как предполагает Ганс-Иоахим Кларе, мертвый может ведать такие тайны, которые желанны даже самому владыке знаний, в остальном всеведущему: «Мертвые знают всё, что происходит в мире, и могут видеть будущее; это-то и побуждает бога, жадного до знаний, оживлять и вопрошать их» (Klare 1933—1934, 16). Литература по этому вопросу весьма обширна; полезными отправными точками остаются работы Стрёма, Крагеруда и Эллис-Дэвидсон (Ström 1947; Kragerud 1981; Davidson 1988), а в числе важных исследований стоит упомянуть труды Скьёдта (2008, 173—224), Паттон (Patton 2009, 213—236) и Сундквиста (Sundqvist 2009 и 2010).

- 22См., напр., McKinnell 2007.

- 23В ходе истории лет эта тема привлекала к себе внимание многих исследователей; см. Klare 1933—1934; Ohlmarks 1936; Davidson 1943; Chadwick 1946.

- 24Подробнее об этих разновидностях см. Mitchell 2009. В своем превосходном и всестороннем обзоре вопроса о смерти и мертвых в исландской литературе Вьестейнн Оуласон отмечает, что «неблагодарные мертвецы», наподобие Кара, «ненавидят всех живых или, по крайней мере, некоторых. Страстное желание разрушать и причинять вред привязывает их к земной жизни» (Vésteinn Ólason 2003, 169). О схожих персонажах древнеисландской литературы, таких как драуг (draugr), см. Ármann Jakobsson 2011.

- 25Я усматриваю в этой сцене сходство с эпизодом из «Саги о Хервёр и Хейдреке» (глава III), где дочь Ангантюра, взявшая на себя роль мужчины-воина, приходит к кургану отца и пробуждает его от смертного сна.

- 26Подробнее об этом эпизоде см.: Davidson and Fisher 1980, 30; Mitchell 2008b.

- 27Пожалуй, более близкий к «Речам Высокого» пример находится в «Саге о фарерцах», где Транд проводит магический обряд, чтобы трое покойных (или их призраки) явились к нему и показали, какой смертью они умерли. Готовясь к обряду, Транд велит развести большой костер и поставить по углам четыре решетки, вырезает по девять клеток вокруг каждой решетки и требует, чтобы во время ритуала никто с ним не заговаривал: «Þrandr hafde þa latit gera ellda mykla j ellda skala ok grindanna fiorar lætr hann gera med fiorum hornum ok ix ræita ristr Þrandr alla uega vt fra grindunum en hann setzst astol mille eldz ok grindanna hann bidr þa nu ekki vid sig tala ok þeir gera suo». — «Затем Транд велит развести в горнице жаркий огонь: четыре решетки велит он поставить в каждом из четырех углов. Девять клеток вырезает Транд повсюду вокруг решеток, а сам садится на стол между решетками и огнем и велит не беспокоить его разговором. Его люди так и поступают» [глава XL, пер. А. Циммерлинга, С. Агишева].

- 28«Сага о Глуме Убийце», глава XXVII; «Сага о Хаварде из Ледового фьорда», глава XIV; «Сага об Инглингах», глава VII; «Сага о битве на Пустоши», глава XXVI. Ср. дополнительные хейти, перечисленные у Фалька (Falk 1924, 59—61) и его же анализ гипотезы о значении прозвища haptaguð («бог оков»?) (62).

- 29Чтобы не отклоняться от темы слишком далеко, добавлю в примечании, что Халльбьёрн в своей песни особо превозносит хулительную вису, которую Торлейв сказал против ярла Хакона, а в самой пряди (посвященной все же не Халльбьёрну, а Торлейву) далее сообщается, что на следующее лето после смерти Торлейва его братья приехали в Норвегию, чтобы отомстить за него. Но, добавляет сказитель, не суждено им было убить Хакона — «бросить его голову [букв. “скальп; кожу с голову”] к своим ногам» (En þeim varð eigi lagið þá enn at standa yfir hǫfuðsvǫrðum Hákonar jarls) (глава VIII). По чистому совпадению в «Саге об Олаве сыне Трюггви» за рассказом об убийстве Хакона следует сцена, в которой фигурируют и отрубленная голова, и виселица:

«Sá hólmr var þá hafðr til þess at drepa þar þjófa ok illmenni, ok stóð þar gálgi, ok lét hann þar til bera hǫfuð Hákonar jarls ok Karks. Gekk þá til allr herrinn ok œpði upp ok grýtti þar at ok mæltu, at þar skyldi níðingr fara með ǫðrum níðingum. Síðan láta þeir fara upp í Gaulardal ok taka þar búkinn ok drógu í brott ok brenndu». — «На этом острове было в то время принято убивать воров и злодеев, и на нем стояла виселица. Конунг велел поставить туда головы Хакона ярла и Карка. Вся рать собралась там, и они вопили и бросали камни в головы, крича, что обоим злодеям туда и дорога. Затем послали в Гаулардаль за туловищем ярла, и его притащили и сожгли» (курсив мой) [«Сага об Олаве сыне Трюггви», пер. М. Стеблин-Каменского, глава L]. - 30«Oddr hefir at varðveita gull þat, er sú náttúra fylgir, at hverr maðr, sem mállaus er ok leggr þat undir tungurætr sér, þá tekr þegar mál sitt, ok af því gulli má móðir þín mál fá». — «У Одда хранится слиток золота, и природа его такова, что немой человек обретет дар речи, если положит то золото себе под корень языка. Матушка твоя заговорит, если принесешь ей это золото» («Пряди о Торстейне Бычья Нога», глава VI).

- 31В сюжете этой пряди обращают на себя внимание мотивы, сближающие ее с греческим мифом о Филомеле: немота, беременность и так далее.

- 32См. в особенности Gräslund 1965—1966. Четырнадцать мелких серебряных монет, недавно обнаруженных в тринадцати захоронениях начала XVIII века, говорят в пользу того, что этот обычай сохранялся по меньшей мере до Нового времени: «Эти монеты из захоронений наводят на мысли о греческой мифологии, о перевозчике Хароне <…> То, что свидетельства этой языческой практики обнаружились в могилах начала XVIII века, само по себе необычно и может быть связано с тем фактом, что все тринадцать захоронений расположены вне обычного кладбища и содержат останки людей, скончавшихся от заразной болезни, которая внушала особый страх. Таким образом, монеты могли помещать в могилы для дополнительной гарантии того, что умершие, несмотря на все перечисленное, попадут на небеса» (Jacobsson 2002, 17).